“La memoria no guarda películas, guarda fotografías”.

Milán Kundera

La imagen fotográfica, desde su primer registro, denominado “Vista desde la ventana en Le Gras” del inventor y litógrafo francés Joseph Nicéphore Niepce en 1826 mostró una extraña concordancia con la palabra escrita. Ese vínculo oculto, en realidad, era patente desde el nombre que se le dio a la nueva invención técnica. Etimológicamente el término «fotografía» proviene del griego phōs: luz, y grafo: escribir. Escribir con luz.

Henri Cartier Bresson apuntó que las fotografías van detrás de: “el pequeño incidente y la pequeña verdad particular que puede llegar a tener una gran repercusión”. Un parentesco ineludible con la literatura.

Retratos de la existencia, encuadres de momentos y personajes que, de algún modo u otro, se convierten en la existencia misma, en momentos verosímiles, en arquetipos; por lo menos durante el tiempo que dura la lectura.

La fotografía cambió para siempre la idea de los demás y no fueron pocos los escritores que alternaban máquinas, pasando del rodillo, el carro, las teclas y la cinta entinada, a la película fotográfica, el diafragma, el obturador y la lente. Algunos de los casos paradigmáticos fueron Juan Rulfo, Susan Sontag y Julio Cortázar. De su literatura quedó, también, el negativo, el anverso mudo de su expresión, la imagen inmóvil en tonos sepia, la luz finalmente capturada.

El fotógrafo Robert Doisneau encontraba en la fotografía otra forma de la poesía. Esa “elección de palabras, el ramillete de palabras (de la poesía) —decía Doisneau—, son lo mismo que lo que hay dentro de una foto. ¡Uno toca la cosa exacta, el lado inconsciente de esa cosa! Es tomar dentro del lenguaje las expresiones usadas y gastadas, colocándolas en una especie de anillo, para que brillen”.

Retener lo visible

La historia de la cámara fotográfica nace del asombro ante la luz que atraviesa una rendija y proyecta el mundo en silencio sobre una pared. Desde la Antigüedad se conoce el principio de la camera oscura: un cuarto cerrado con un pequeño orificio que proyecta la imagen del exterior invertida sobre una superficie. Fue descrita por Aristóteles, utilizada por alquimistas árabes y perfeccionada por artistas del Renacimiento como ayuda para el dibujo. Pero la imagen seguía siendo efímera. No había aún un medio para fijarla.

En 1826, Joseph Nicéphore Niépce logró capturar la primera fotografía permanente. Lo hizo con una cámara oscura y una placa de peltre recubierta con betún de Judea. La exposición duró varias horas. Poco después, Louis Daguerre, en colaboración con Niépce, desarrolló el daguerrotipo: una técnica más precisa y rápida, aunque aún inaccesible para la mayoría. La imagen se grababa en una placa de cobre plateado, sin posibilidad de reproducción.

El filósofo alemán Walter Benjamin comenzó así su famoso ensayo “Sobre la fotografía”, publicado por entregas en el semanario Die literarische Welt el mes de septiembre de 1931:

La niebla que envuelve los principios de la fotografía no es ni mucho menos tan espesa como la que cubre el comienzo de la imprenta. Quizá en el caso de la fotografía fuera más obvio que había llegado el momento de inventarla, y así lo presintieron varios hombres que perseguían por separado el mismo objetivo: fijar las imágenes de la cámara obscura, que eran conocidas al menos desde Leonardo. Cuando después de aproximadamente cinco años de esfuerzos, Niepce y Daguerre lo lograron al mismo tiempo, el Estado, aprovechándose de los problemas para patentarlo con que tropezaron los inventores, se apoderó del hallazgo e hizo de él, previa indemnización, algo público. Se establecían las condiciones para un desarrollo permanentemente acelerado que excluyó durante largo tiempo, cualquier consideración retrospectiva. A ello se debe el que, durante décadas, no se haya presentado ninguna atención de las cuestiones históricas o, si se quiere, filosóficas, planteadas por el auge y la decadencia de la fotografía.

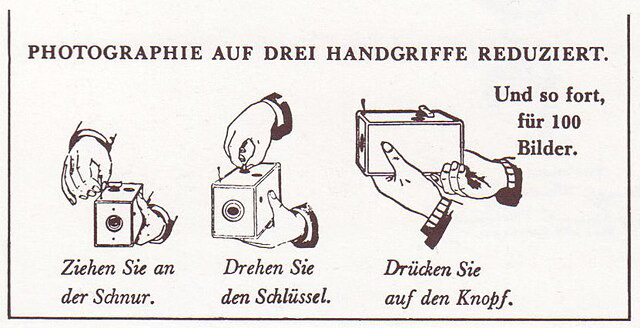

La fotografía comenzó a democratizarse a finales del siglo XIX. George Eastman introdujo la cámara Kodaken 1888, con rollo de película flexible y un mecanismo sencillo que permitía a cualquiera tomar fotos. Con ello, la cámara dejó de ser un instrumento técnico reservado a científicos y artistas y se volvió parte de la vida cotidiana.

A lo largo del siglo XX, el desarrollo fue vertiginoso. Las cámaras de 35 mm, como la Leica, ofrecieron portabilidad y precisión. El fotoperiodismo, el cine y la fotografía artística se beneficiaron de estas mejoras. En paralelo, la cámara Polaroid popularizó la inmediatez de la imagen, revelada al instante.

La era digital, iniciada en la década de 1990, transformó por completo el proceso. La imagen dejó de depender del negativo. Las cámaras se integraron a otros dispositivos. El teléfono móvil, el celular, convirtió la cámara fotográfica en un llavero.

Hoy, la cámara fotográfica es, prácticamente, ubicua. Pero detrás de su aparente sencillez persiste una historia de siglos: una búsqueda por fijar la luz, por retener lo visible. Una máquina para capturar lo efímero.

La cámara lúcida

La cámara lúcida de Roland Barthes apareció en 1980 en su primera edición en español, publicada por Anagrama. Es un libro escrito desde el duelo. Barthes no intentó analizar la fotografía como medio técnico ni como forma artística. Quizo comprender, mediate la literatura, lo que una imagen podía contener. Su punto de partida fue la búsqueda de una sola fotografía: aquella que le devuelva la presencia de su madre, ya muerta.

Esa imagen existe. Fue tomada en un jardín de invierno. En ella, su madre niña aparece de pie, inmóvil. Barthes no valoró su composición ni su calidad visual, sino lo que despertaba en él. Escribe Barthes: “Mi madre estaba ausente de todas las fotografías que yo tenía de ella. En ninguna se hallaba la imagen que, para mí, era la de su ser verdadero. Hasta que encontré por fin una foto en que la reconocí. Era ella. La esencia, no de su ‘figura’, sino de su ser”.

Cada fotografía afirma una verdad que no puede modificarse: “esto ha sido”. Lo que la cámara registra ha ocurrido, claro, pero ya no está. La imagen es prueba de una existencia pasada que no volverá. Esa certeza, escribe Barthes, produce una herida. La cámara fija los sucesos en el tiempo y, en el acto, los pierde.

Para explicar su experiencia ante las fotografías, Barthes introduce dos conceptos: studium y punctum. El primero remite a lo que una imagen puede enseñar o representar de manera general. El segundo señala un detalle imprevisto que toca algo íntimo. Un pliegue en la ropa, una mirada torcida, la sombra de algo que no se explica. La cámara no tiene intención, pero capta lo que luego se convierte en memoria sensible.

“La Fotografía — escribió Barthes en La cámara lúcida— repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente. En ella, el acontecimiento nunca se sobrepasa hacia otra cosa: no se transforma, no evoluciona, no hace soñar. Se aplasta en sí mismo, como un cadáver”.

La cámara lúcida es un libro sobre la duración, la pérdida y el deseo de retener lo que ya se ha ido. La cámara no aparece descrita entre sus páginas, sólo su mirada de luz y sus efectos. Hace visible lo que fue y lo deja ir para siempre.

El fotógrafo incansable

El 10 de mayo de 2022 murió Jaralambos Enrique Metinides Tsironides conocido simplemente como Enrique Metinides. Su trabajo como fotorreportero cobró desde hace algunas décadas una magnitud inusitada.

Nacido en la Ciudad de México, hijo de una pareja de comerciantes griegos, Metinides tomó su primera foto a la edad de 10 años. La tienda de sus padres estaba frente a un cruce vial en el que los accidentes eran frecuentes y el pequeño Enrique salía con su cámara y les hacía fotos que iba coleccionando. Ése fue el inicio de una de las trayectorias más impresionantes en materia de periodismo gráfico.

Hace algunos años se montó en Nueva York la exposición El hombre que vio demasiado con el trabajo de toda su vida. Las fotografías que en un inicio estuvieron destinadas a las publicaciones sensacionalistas de la capital se convirtieron, por la particular visión de su lente, en verdaderas obras de arte, fotografías que reflejan la violencia cotidiana de la Ciudad de México a la largo de 4 décadas.

El cronista J. M. Servín escribió al respecto lo siguiente:

El fotógrafo incansable registra el fracaso de los anhelos del México posrevolucionario manchados con la sangre del salto al vacío, el balazo suicida, incendios, puñaladas arteras, la colisión de cientos de toneladas de concreto que deja como saldo cuerpos destripados; crímenes enigmáticos, cientos de huéspedes de Lecumberri, policías de apariencia fantasmagórica tan intuitivos como para entender de inmediato que el crimen sí paga si le llegan al precio. Su fascinación por los accidentes automovilísticos da a su obra un sentido ballardiano.

Parafraseando a Pacheco en sus Batallas en el desierto, de este horror nadie puede sentir nostalgia, está vivo presente entre nosotros. A la manera de Zolá, Metinides nos ha hecho consientes de la fragilidad de nuestras vidas, de su absurdo, confrontándonos con la posibilidad sorteada de ser objeto de atención del relato periodístico desde el horror. Este es un aporte indiscutible dentro de un género marginal, la nota roja periodística, que sin embargo se muestra capaz de sensibilizarnos de la misma manera en que lo hacen las bellas artes.

La costumbre de fotografiar

El escritor argentino Julio Cortázar escribió un ensayo sobre la fotografía titulado “Ventanas a lo insólito”. Apareció aquí, en Papeles inesperados, libro publicado veinticinco años después de su muerte. En su ensayo, Cortázar inició su diatriba del siguiente modo:

Se tiende a pensar la fotografía como un documento o como una composición artística; ambas finalidades se confunden a veces en una sola: el documento es bello, o su valor estético contiene un valor histórico o cultural. Entre esa doble propuesta o intención se desliza algunas veces lo insólito como el gato que salta a un escenario en plena representación, o como aquel gorrioncito que una vez, cuando yo era joven, voló un rato sobre la cabeza de Yehudi Menuhin que tocaba Mozart en un teatro de Buenos Aires. (Después de todo no era tan insólito; Mozart es la prueba perfecta de que el hombre puede hacer alianza con el pájaro).

La fotografía es un tema recurrente en sus relatos y sus novelas. Hoy hemos traído aquí el inicio de uno de los más famosos: “Las babas del diablo”, que apareció originalmente en Las armas secretas, allá, en el año de 1959 y que el cineasta italiano Michelangelo Antonioni llevó a la pantalla bajo el título de Blow-up.Se trata de la historia de una fotografía. Un instante capturado que no muestra toda su verdad hasta que es hundida en químicos en mitad de un cuarto oscuro. Ahí, se revela un elemento de la fotografía que su autor había ignorado por la costumbre de fotografiar.

“Las costumbres son como grandes herbarios —escribió Cortázar—, al fin y al cabo, una ampliación de ochenta por sesenta se parece a una pantalla donde proyectan cine, donde en la punta de una isla una mujer habla con un chico y un árbol agita unas hojas secas sobre su cabeza”.

Aquí dejamos el gran inicio de “Las babas del diablo”:

Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas que no servirán de nada. Si se pudiera decir: yo vieron subir la luna, o: nos me duele el fondo de los ojos, y sobre todo así: tú la mujer rubia eran las nubes que siguen corriendo delante de mis tus sus nuestros vuestros sus rostros. Qué diablos. Puestos a contar, si se pudiera ir a beber un bock por ahí y que la máquina siguiera sola (porque escribo a máquina), sería la perfección.

Y no es un modo de decir. La perfección, sí, porque aquí el agujero que hay que contar es también una máquina (de otra especie, una Contax 1. 1.2) y a lo mejor puede ser que una máquina sepa más de otra máquina que yo, tú, ella-la mujer rubia-y las nubes. Pero de tonto sólo tengo la suerte, y sé que si me voy, esta Remington se quedará petrificada sobre la mesa con ese aire de doblemente quietas que tienen las cosas movibles cuando no se mueven. Entonces tengo que escribir. Uno de todos nosotros tiene que escribir, si es que todo esto va a ser contado.

Mejor que sea yo que estoy muerto, que estoy menos comprometido que el resto; yo que no veo más que las nubes y puedo pensar sin distraerme, escribir sin distraerme (ahí pasa otra, con un borde gris) y acordarme sin distraerme, yo que estoy muerto (y vivo, no se trata de engañar a nadie, ya se verá cuando llegue el momento, porque de alguna manera tengo que arrancar y he empezado por esta punta, la de atrás, la del comienzo, que al fin y al cabo es la mejor de las puntas cuando se quiere contar algo).

La cámara no observa: selecciona

En su libro Ante el dolor de los demás, la escritora estadunidense Susan Sontag escribió que: “Las fotografías tenían la virtud de unir dos atributos contradictorios. Su crédito de objetividad era inherente. Y, sin embargo, tenían siempre, necesariamente, un punto de vista”.

Su curiosidad intelectual hacia el objeto fotografiado la llevó a escribir Sobre la fotografía, un libro de seis ensayos publicados entre 1973 y 1977 en la revista The New York Review of Books. En conjunto, dichos ensayos componen una meditación sobre la cámara como instrumento de poder, como forma de consciencia y como técnica que modela la sensibilidad. Sontag parte de una pregunta sostenida: ¿qué significa vivir en un mundo saturado de imágenes?

La cámara no observa: selecciona. Toda fotografía es un acto de encuadre. Al disparar, se toma una decisión. Lo que queda dentro del marco se vuelve visible; lo que queda fuera, se pierde. Sontag escribe: “Fotografiar es conferir importancia”. Bajo esa lógica, la cámara actúa como un dispositivo de interpretación. Organiza la experiencia y determina qué merece atención.

El gesto de fotografiar se presenta como inocente, pero implica una forma de apropiación. La cámara extrae una parte del mundo y la transforma en objeto. No se trata sólo de mirar: se trata de poseer. “Coleccionar fotografías es coleccionar el mundo”, afirma. Cada imagen es una porción de realidad convertida en cosa.

El libro examina distintas zonas de lo fotografiado: la guerra, el turismo, la moda, el cuerpo, el dolor. Sontag observa cómo es que las imágenes que pretenden despertar compasión pueden volverse espectáculo. Frente a la repetición, la emoción se desgasta. La cámara, entonces, anestesia. Una imagen que conmueve al principio, con el tiempo, deteriora la impresión primera y desgasta la emoción creada.

En uno de los ensayos, escribe: “Las fotografías crean la ilusión de que saber es equivalente a tener. Pero también imparten cierto poder: tener una fotografía es tener una prueba de que algo ocurrió. Sin embargo, a medida que la cultura fotográfica se expande, ese poder se disuelve, porque las imágenes ya no remiten a un acontecimiento, sino a la experiencia de mirar imágenes. El acontecimiento se debilita y la imagen se vuelve autónoma”.

Los ensayos de sobre la fotografía no ofrecen indulgencia ni condena. Cada página avanza con precisión. Sontag no busca definir qué es una buena fotografía, examina lo que provoca cierta la foto. Su escritura interroga al espectador, al fotógrafo y al sistema de circulación de las imágenes.

La edición en español publicada por Alfaguara apareció en 2006, en traducción de Aurelio Major. Conserva el ritmo argumentativo del original, con frases nítidas y estructuras contenidas.

La fuerza de los ensayos contenidos en Sobre la fotografía está en la lucidez con la que articula esa inquietud persistente. La cámara, en este libro, aparece como una herramienta cargada de intención. Bajo su uso continuo, el mundo se convierte en archivo, la experiencia, en colección y la memoria, en superficie.

Los ensayos de Sontag exigen una forma de mirar que no consuma la imagen. Una mirada capaz de detenerse, incomodarse y persistir.

Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.

Todos los domingos 16:30 por ADN40.

Lista de Títulos:

Barthes, Roland. La cámara lúcida. 7ª edición, Editorial Anagrama, 2012.

Sontag, Susan. Sobre la fotografía. 4ª edición, Editorial Alfaguara, 2006.

Sontag, Susan. Ante el dolor de los demás. 2ª edición, Editorial Alfaguara, 2003.

Cortázar, Julio. Las armas secretas. 5ª edición, Editorial Alfaguara, 2008.

Cortázar, Julio. Papeles inesperados. 1ª edición, Editorial Alfaguara, 2009.

Servín, J. M. Notas de la calle. 2ª edición, Editorial Nitro/Press, 2016.

Benjamin, Walter. Pequeña historia de la fotografía. 3ª edición, Editorial Casimiro, 2015.